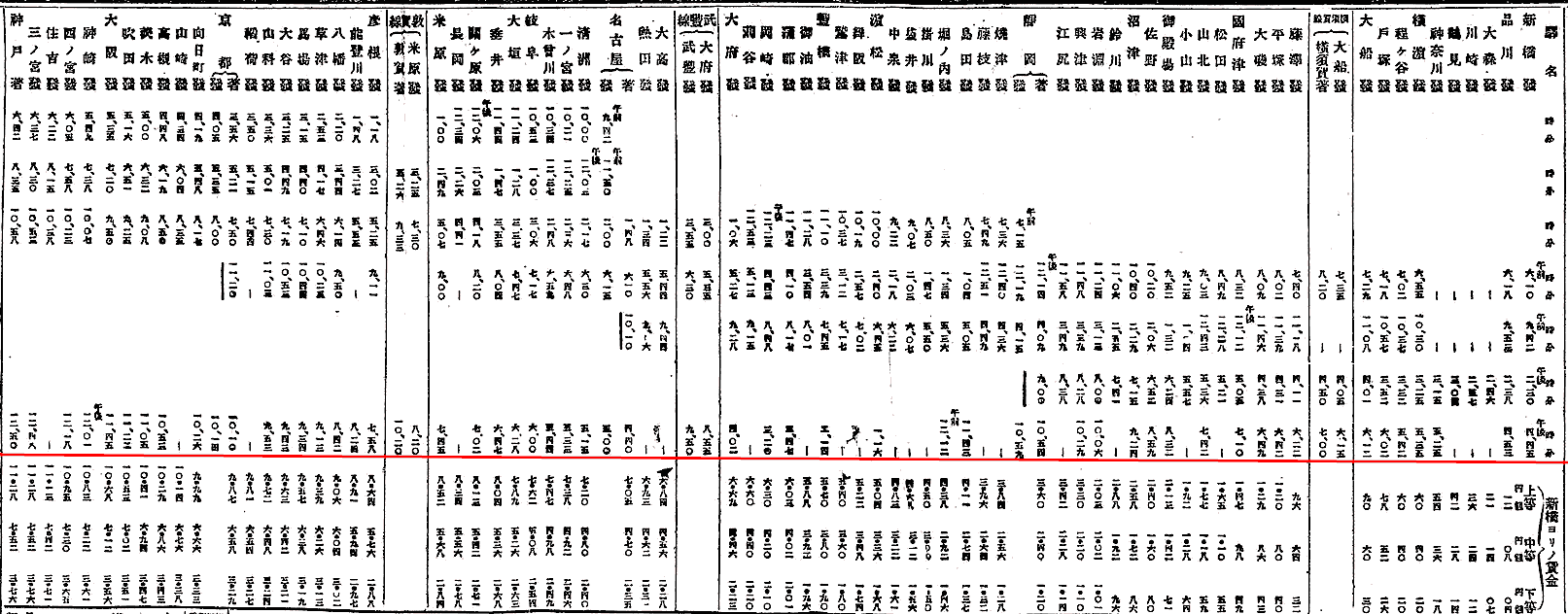

出典:『官報』明治22年6月24日第1794号附録(国立国会図書館デジタルコレクション)、大阪着時刻は官報明治22年6月25日による

関ケ原-馬場(後の膳所)間が開業し、東海道線新橋-神戸間が全通する。新橋-大阪間を直通する列車は1往復。

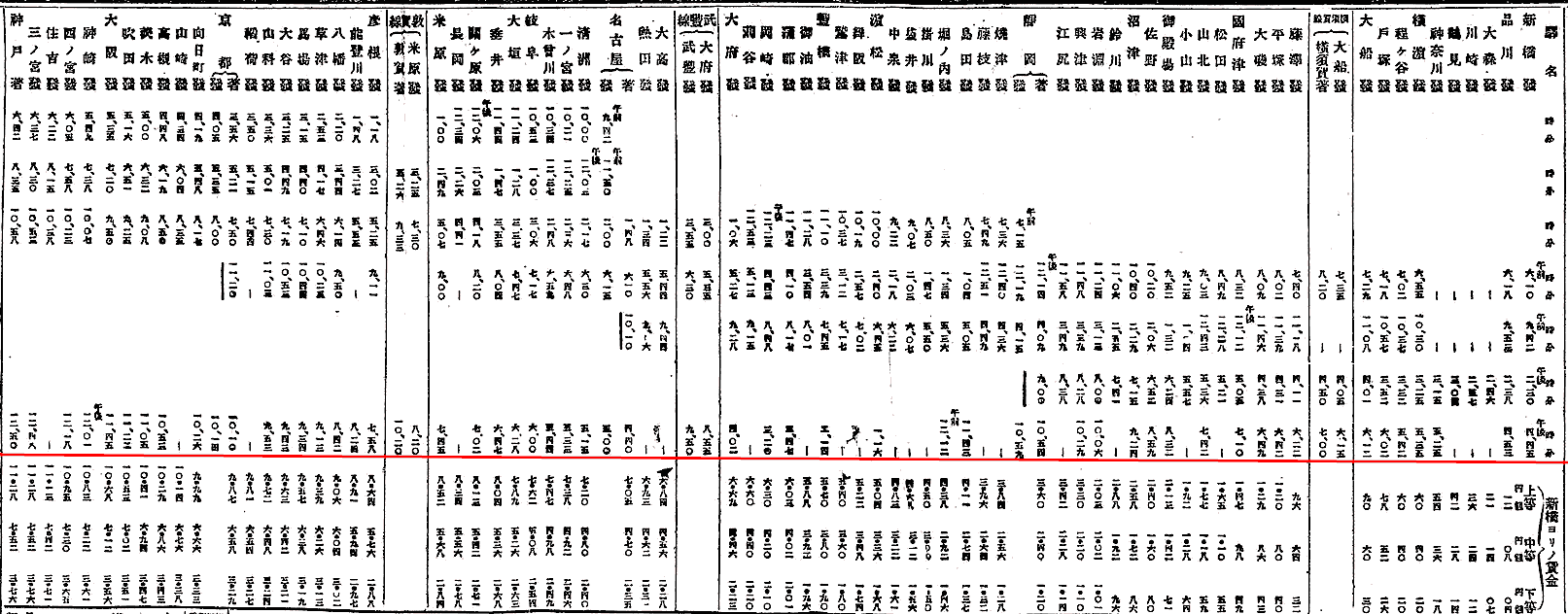

出典:『官報』明治22年6月24日第1794号附録(国立国会図書館デジタルコレクション)、大阪着時刻は官報明治22年6月25日による

新橋-大阪間の直通列車が3往復になる。

出典:『官報』明治23年12月22日第2246号(国立国会図書館デジタルコレクション)

出典:『官報』明治24年4月29日第2346号(国立国会図書館デジタルコレクション)

出典:『官報』明治25年4月14日第2635号(国立国会図書館デジタルコレクション)

出典:『東京名所勝地案内』,後藤卯助(国立国会図書館デジタルコレクション)

出典:『汽車汽船旅行案内』明治29年3月号,庚寅新誌社

主要駅にしか停車しない急行列車が初めて運転される。急行料金は不要。

急行列車は2往復となる。神奈川-程ケ谷間は短絡線を経由するようになる。

出典:『汽車汽船旅行案内』明治31年8月号,庚寅新誌社

複線化の進行により、大幅なスピードアップが実現する。

出典:『大日本汽車時刻及賃金表』明治36年5月,中森宇野

日露戦争開戦により戦時輸送ダイヤに移行する。新橋-神戸間は各駅停車2往復のみ運転。

出典:『汽車汽船旅行案内』明治37年7月号,庚寅新誌社

通常運行ダイヤに復帰する。新橋-神戸間の急行列車は夜行の1往復となる。

出典:『最新時間表 旅行』明治37年10月号,交益社

新橋-神戸間に最急行列車が運転される。この時から急行料金が設定される。

出典:『汽車汽船旅行案内』明治39年4月号,庚寅新誌社

出典:『汽車汽船旅行案内』明治40年3月号,庚寅新誌社

一部の橋梁区間を除き東海道線の複線化が完成する。

出典:『汽車汽船旅行案内』明治43年1月号,庚寅新誌社

最急行列車を新橋-下関間運転の特別急行列車とする。この時から特急料金が設定される。

東京駅が開業し新橋駅発着の列車は全て東京駅発着となる。東京-沼津間は水害の影響を受け徐行運転。

出典:『公認汽車汽船旅行案内』大正4年2月号,旅行案内社

本線上に2代目横浜駅が開業し従来の横浜駅は桜木町と改称される。徐行運転は解消される。

出典:『列車時刻表』大正4年10月25日訂補,鉄道院運輸局

出典:『汽車汽船ポケット旅行案内』大正8年11月号,東京旅行社

大津-京都間に新逢坂山トンネル経由の新線が開業し、所要時間が短縮される。

出典:『公認汽車汽船旅行案内』大正10年8月号,旅行案内社

東京-下関間に新たに3等車編成の特急列車が増発され、特急は2往復となる。

出典:『公認汽車汽船旅行案内』大正12年7月号,旅行案内社

関東大震災の影響を受け、大幅な徐行運転となる。

出典:朝日新聞「復活の東海道線 廿八日から愈々直通」1923年10月26日

出典:『ポケット旅行案内』大正13年2月号,駸々堂

出典:『汽車時間表』大正14年4月号,日本旅行文化協会

関東大震災からの復旧工事が完了し、徐行運転は解消される。

出典:『公認汽車汽船旅行案内』大正16年1月号,旅行案内社

特急列車の愛称公募が行われ、1・2列車が「富士」、3・4列車が「櫻」と命名される。

出典:『汽車時間表』昭和4年10月号,日本旅行協会

東京-神戸間で新たに特急「燕」が運転され、大幅なスピードアップが実現する。

出典:『汽車時間表』昭和5年10月号,日本旅行協会

丹那トンネル経由の新線が完成し従来の御殿場経由から変更される。この時の所要時間が戦前の最速となる。

戦況の悪化で特急「燕」は廃止される。

出典:『ポケット汽車汽船旅行案内』昭和18年11月号,旅行案内社

最後の特急「富士」も廃止され、特急列車が消滅する。

出典:『時刻表』昭和19年2号,東亜交通公社

貨物輸送増強のための大規模改正が行われ、旅客列車は更に削減される。

出典:『時刻表』昭和19年4号,東亜交通公社

3月20日の改正で急行列車は全国で1往復となり、終戦を迎える。

列車の復活が進み、東海道本線では3往復の急行が運転される。

出典:『時刻表』昭和21年12月号,日本交通公社

石炭事情の極端な悪化により、一時的に全ての急行列車が廃止される。

出典:『改正時間表』昭和22年4月改訂版,宝栄社

東京-門司間に2往復の急行列車が復活する。

出典:朝日新聞「急行列車二十四日から復活」1947年4月22日

全国で急行列車が増発される。東京-大阪間の最速列車は夜行列車となる。

出典:『主要駅時刻表』昭和22年6月号,日本交通公社

戦後初の大規模ダイヤ改正が行われる。

出典:『時刻表』昭和23年7月号,日本交通公社

東京-大阪間に特急列車が復活する。特急「へいわ」は1月から「つばめ」に改称される。

出典:『時刻表』昭和25年10月号,日本交通公社

東海道本線全線の電化が完成する。

出典:『時刻表』1956年12月号,日本交通公社

初の電車特急「こだま」が運転される。

出典:『時刻表』1959年10月号,日本交通公社

新幹線開業前の最速。

出典:『時刻表』1960年7月号,日本交通公社

東海道新幹線が開業する。当時の最高速度は210km/h。

路盤の安定に伴いスピードアップが実現する。

出典:『時刻表』1966年2月号,日本交通公社

余裕時分の見直しで20年ぶりに所要時間が短縮される。

出典:『時刻表』1985年3月号,日本交通公社

国鉄最後のダイヤ改正で最高速度が220km/hに引き上げられる。最終列車のみ2時間52分運転。

出典:『時刻表』1986年11月号,日本交通公社

出典:『時刻表』1988年4月号,日本交通公社

300系が投入され、最高速度270km/hの「のぞみ」が運転される。

「のぞみ」にN700系が投入される。

出典:JR東海「平成19年3月在来線ダイヤ改正及び平成19年7月新幹線ダイヤ改正について」2006年12月22日(Webarchive)

最高速度が285km/hに引き上げられる。

出典:JR東海「平成27年3月ダイヤ改正について」2014年12月19日

最終列車が1分短縮する。

出典:JR東海「2020年3月14日~2020年6月30日の時刻表」(Webarchive)